UPPSC Mains 2023 General Studies-2 Questions With Answer

निर्धारित समय: तीन घंटे

[अधिकतम अंक: 200]

विशेष अनुदेश:

(i) कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड–अ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द–सीमा 125 तथा खंड–ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द–सीमा 200 निर्धारित है।

जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

(ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(iii) प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं।

(iv) प्रश्नों में संगत शब्द–सीमा का ध्यान रखें।

(v) उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग पूर्णतः काट दें।

UPSC/PCS के प्रश्नों का सही और प्रभावी उत्तर देना एक कला है, जिसे अभ्यास और संरचनात्मक दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है। यहां बताए गए स्टेप्स का पालन करके आप अपने उत्तरों को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इंटरव्यू कॉल तक पहुंचने के अपने अवसर भी बढ़ा सकते हैं।

उत्तर लिखने की सही रणनीति:

1. प्रस्तावना (Introduction):

- प्रश्न का सार समझें:

प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके मूल उद्देश्य को समझें।- प्रस्तावना में प्रश्न की मुख्य विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय दें।

- इसे 2-3 पंक्तियों में सीमित रखें।

- उदाहरण:

यदि प्रश्न महिला सशक्तिकरण पर है, तो प्रस्तावना में इसका महत्व और वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करें।

2. मुख्य उत्तर (Main Body):

- संरचना का पालन करें:

मुख्य उत्तर को बिंदुवार (point-wise) या अनुच्छेद (paragraph) के रूप में लिखें।- प्रथम भाग: प्रश्न की सभी डिमांड्स को कवर करें।

- द्वितीय भाग: आंकड़े (data), रिपोर्ट्स, और योजनाओं का उल्लेख करें।

- उदाहरण: “UNDP की रिपोर्ट के अनुसार…”

- सरकारी योजनाओं जैसे “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का उपयोग करें।

- तृतीय भाग: विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का संतुलन बनाएं।

- डायग्राम/चार्ट: जहां संभव हो, मानचित्र या फ्लोचार्ट बनाएं।

3. निष्कर्ष (Conclusion):

- सकारात्मक दृष्टिकोण:

निष्कर्ष में विषय का सार और संभावित समाधान लिखें।- 2-3 पंक्तियों में समाधान उन्मुख विचार रखें।

- उदाहरण: “महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान देना अत्यावश्यक है।”

उत्तर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

- भाषा सरल और प्रभावी रखें:

तकनीकी शब्दावली का अधिक प्रयोग न करें। - प्रश्न के अनुरूप शब्द सीमा का पालन करें:

- लघु उत्तरीय: 125 शब्द।

- दीर्घ उत्तरीय: 200 शब्द।

- समय प्रबंधन:

उत्तरों को संतुलित समय में लिखें। - योजना का उल्लेख:

- “स्वच्छ भारत अभियान”, “PM किसान सम्मान निधि”, आदि।

- तथ्य और रिपोर्ट का उपयोग:

- NITI आयोग, NSSO, विश्व बैंक, और UNDP की रिपोर्ट्स का उपयोग करें।

- डायग्राम का महत्व:

उत्तर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नक्शे और चार्ट का प्रयोग करें।

प्रश्न 1: प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है?

परिचय: प्रस्तावना भारतीय संविधान का वह हिस्सा है जो संविधान की आत्मा और दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। यह भारतीय गणराज्य के मूलभूत उद्देश्यों और आदर्शों को व्यक्त करता है।

मुख्य उत्तर:

- संवैधानिक उद्देश्यों का वर्णन: प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। ये हमारे संविधान की बुनियादी दिशा और प्रेरणा हैं।

- लोकतंत्र का आधार: प्रस्तावना यह सुनिश्चित करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है।

- सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब: इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है, जो भारतीय संविधान का प्रमुख लक्ष्य है।

- समानता और बंधुत्व: यह सभी नागरिकों के बीच समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने की बात करता है।

- दर्शन का स्रोत: संविधान में उल्लिखित हर अनुच्छेद प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों से प्रेरित है। यह हमारे संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है।

निष्कर्ष: इस प्रकार, प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन इसलिए कही जाती है क्योंकि यह हमारे संविधान की आत्मा को प्रकट करती है और देश के विकास की दिशा तय करती है।

प्रश्न 2: 42वें संविधान संशोधन को संविधान का पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है?

परिचय: 42वां संविधान संशोधन, 1976 में लागू हुआ, जिसे “मिनी संविधान” भी कहा जाता है। यह संविधान में सबसे व्यापक बदलाव लाने वाला संशोधन था।

मुख्य उत्तर:

- संविधान के मूल ढांचे में बदलाव: इस संशोधन ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्तियों को बढ़ाया और न्यायिक समीक्षा की सीमा तय की।

- मूल अधिकारों में संशोधन: अनुच्छेद 31सी जोड़ा गया, जिसने मूल अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को वरीयता दी।

- धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद: प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” शब्द जोड़े गए।

- नए अनुच्छेदों का समावेश: मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51ए) और संघ-राज्य संबंधों में बदलाव लाए गए।

- केंद्र की शक्ति में वृद्धि: केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया, जिससे राज्यों की स्वायत्तता सीमित हुई।

निष्कर्ष: 42वें संशोधन को संविधान का पुनर्लेखन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान की संरचना, मूलभूत सिद्धांतों और शक्ति संतुलन को गहराई से प्रभावित किया।

प्रश्न 3: न्यायिक सक्रियता के तीन दोषों का वर्णन कीजिए।

परिचय: न्यायिक सक्रियता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर निर्णय लेती है। हालांकि, इसके कुछ दोष भी हैं।

मुख्य उत्तर:

- शक्ति संतुलन का उल्लंघन: न्यायिक सक्रियता से कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप होता है, जो शक्ति संतुलन को बाधित कर सकता है।

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अवरोध: यह जनता द्वारा चुनी गई संस्थाओं के अधिकार को सीमित कर सकती है।

- नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप: न्यायपालिका कई बार ऐसे मामलों में निर्णय देती है जो नीति निर्धारण के दायरे में आते हैं।

- विलंब और अतिरेक: न्यायिक सक्रियता के चलते अदालतों में मामले लंबित हो सकते हैं और कई बार यह संविधान के मूल ढांचे से परे जा सकता है।

- विशेषज्ञता की कमी: न्यायपालिका में तकनीकी मामलों पर निर्णय करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव हो सकता है।

निष्कर्ष: इस प्रकार, न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पहलुओं के साथ इसके दोषों पर भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित किया जा सके।

प्रश्न 4: राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति से कैसे भिन्न है?

परिचय: राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को दंड क्षमा करने की शक्ति दी गई है, लेकिन इनके अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर हैं।

मुख्य उत्तर:

- क्षेत्रीय सीमा: राज्यपाल राज्य के भीतर दंड क्षमा कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति पूरे देश में।

- संबंधित कानून: राज्यपाल भारतीय दंड संहिता के तहत सजा माफ कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत विशेष शक्तियां हैं।

- फांसी की सजा: केवल राष्ट्रपति को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार है। राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है।

- अंतरराष्ट्रीय कानून: राष्ट्रपति को युद्ध अपराधों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए क्षमादान का अधिकार है, जबकि राज्यपाल का यह अधिकार सीमित है।

- केंद्र और राज्य: राष्ट्रपति संघीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल केवल अपने राज्य की सीमाओं में सीमित होते हैं।

निष्कर्ष: राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के भिन्न उद्देश्य और क्षेत्रीय सीमा उन्हें अलग बनाते हैं। यह दोनों संवैधानिक पदों की अनूठी भूमिका को स्पष्ट करता है।

प्रश्न 5: “पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं।” टिप्पणी कीजिए।

परिचय: पारदर्शिता और जवाबदेही शासन के दो प्रमुख स्तंभ हैं। ये दोनों एक कुशल, ईमानदार और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आवश्यक हैं।

मुख्य उत्तर:

- पारदर्शिता का महत्व:

- निर्णय प्रक्रियाओं को सार्वजनिक बनाना।

- नागरिकों को जानकारी का अधिकार प्रदान करना।

- भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को कम करना।

- जवाबदेही का महत्व:

- सरकार और प्रशासन को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना।

- नागरिकों और संस्थानों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाना।

- पूरकता का आधार:

- पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करती है क्योंकि नागरिक जानते हैं कि उनके लिए क्या और कैसे किया जा रहा है।

- जवाबदेही पारदर्शिता को मजबूती देती है क्योंकि अधिकारी अपने कार्यों के परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

- प्रभाव:

- लोकतंत्र की मजबूती।

- प्रशासनिक सुधार।

- जनता का विश्वास बढ़ना।

निष्कर्ष: पारदर्शिता और जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि ये शासन को उत्तरदायी, कुशल और पारदर्शी बनाते हैं। दोनों का समन्वय लोकतंत्र को सशक्त करता है।

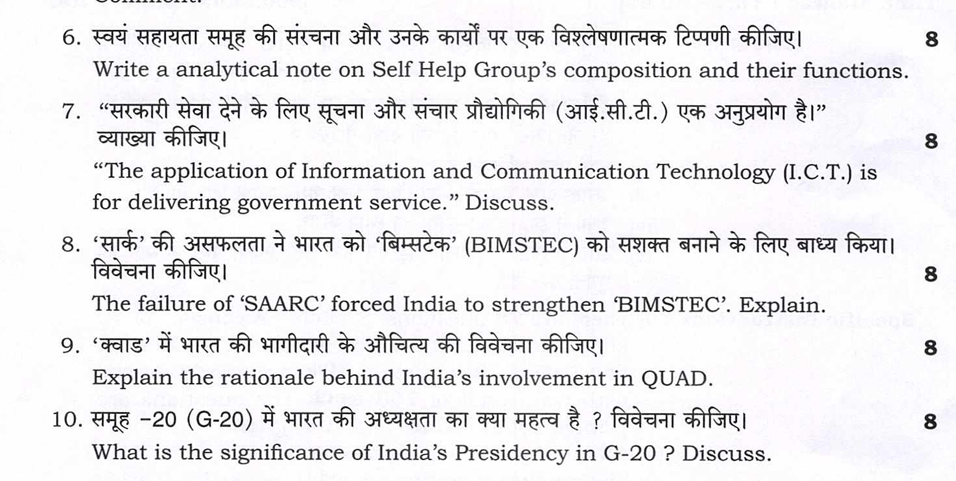

प्रश्न 6: स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए।

परिचय: स्वयं सहायता समूह (SHGs) ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये समूह आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक उत्थान में सहायक होते हैं।

मुख्य उत्तर:

- संरचना:

- 10-20 सदस्यों का समूह।

- सदस्य आमतौर पर समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं।

- समूह के पास एक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होता है।

- कार्य:

- सावधि ऋण की सुविधा: समूह अपने सदस्यों को छोटे ऋण प्रदान करता है।

- आर्थिक सशक्तिकरण: यह सदस्यों को बचत और आय-सृजन के अवसर प्रदान करता है।

- महिला सशक्तिकरण: महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं।

- सामुदायिक विकास: SHGs गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन: दहेज प्रथा और शराबबंदी जैसी समस्याओं का समाधान।

निष्कर्ष: स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक विकास के लिए, बल्कि सामाजिक सुधार और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न 7: सरकारी सेवा के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग का अनुसंधान कीजिए।

परिचय: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाने में क्रांति ला दी है। यह ई-गवर्नेंस का एक मुख्य हिस्सा है।

मुख्य उत्तर:

- सरकारी सेवाओं में ICT का महत्व:

- पारदर्शिता: ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से जानकारी तक पहुंच।

- प्रभावशीलता: सेवाओं की समय पर डिलीवरी।

- लागत में कमी: मैन्युअल प्रक्रियाओं के स्थान पर स्वचालन।

- प्रमुख पहल:

- डिजिटल इंडिया मिशन: सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना।

- ई-गवर्नेंस: पासपोर्ट सेवा, आधार कार्ड, GST पोर्टल।

- स्मार्ट सिटी परियोजना: शहरी विकास के लिए ICT का उपयोग।

- चुनौतियां:

- डिजिटल साक्षरता की कमी।

- साइबर सुरक्षा जोखिम।

- दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की अनुपलब्धता।

निष्कर्ष: ICT सरकारी सेवाओं को आधुनिक, पारदर्शी और समावेशी बनाने का एक प्रभावी साधन है। इसके बेहतर कार्यान्वयन से सुशासन को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रश्न 8: ‘सार्क‘ के असफलता ने भारत को ‘बिम्सटेक‘ के सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया। विवेचना कीजिए।

परिचय: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की सीमित सफलता और बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों ने भारत को बिम्सटेक (BIMSTEC) को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य उत्तर:

- सार्क की असफलता के कारण:

- भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव।

- आतंकवाद और सीमा विवादों के समाधान में विफलता।

- आर्थिक सहयोग की सीमित सफलता।

- बिम्सटेक की प्रासंगिकता:

- दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को जोड़ने वाला मंच।

- व्यापार, ऊर्जा, और कनेक्टिविटी के लिए नई संभावनाएं।

- चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का अवसर।

- भारत की रणनीति:

- क्षेत्रीय सहयोग के नए केंद्र के रूप में बिम्सटेक को सशक्त बनाना।

- पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना।

- ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को मजबूती देना।

- भविष्य की चुनौतियां:

- बिम्सटेक देशों के भीतर आपसी मतभेद।

- वित्तीय और तकनीकी समर्थन की आवश्यकता।

निष्कर्ष: सार्क की असफलता ने भारत को बिम्सटेक को क्षेत्रीय सहयोग का सशक्त विकल्प बनाने के लिए प्रेरित किया है। यह भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने में सहायक है।

प्रश्न 9: ‘क्वाड‘ में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए।

परिचय: क्वाड (QUAD) चार देशों – भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक समूह है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करता है।

मुख्य उत्तर:

- भारत की सुरक्षा चिंताएं:

- चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीतियां।

- हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव को रोकना।

- आर्थिक और रणनीतिक लाभ:

- व्यापार मार्गों की सुरक्षा।

- उच्च प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग।

- बहुपक्षीय कूटनीति:

- भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ाना।

- समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंध मजबूत करना।

- चुनौतियां:

- चीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना।

- क्वाड सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य।

निष्कर्ष: क्वाड में भारत की भागीदारी उसकी सुरक्षा, आर्थिक, और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक मजबूत और स्थिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण में सहायक है।

प्रश्न 10: भारत की G-20 की अध्यक्षता का क्या महत्व है? विवेचना कीजिए।

परिचय: 2023 में भारत ने G-20 की अध्यक्षता ग्रहण की, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भारत की नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

मुख्य उत्तर:

- वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव:

- विकासशील देशों के मुद्दों को उजागर करना।

- जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

- आर्थिक और व्यापारिक लाभ:

- वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।

- भारतीय स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देना।

- कूटनीतिक महत्व:

- विश्व शक्तियों के साथ संबंध मजबूत करना।

- वैश्विक शासन में भारत की भूमिका को सशक्त बनाना।

- चुनौतियां:

- वैश्विक राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता।

- विकासशील और विकसित देशों के बीच संतुलन बनाए रखना।

निष्कर्ष: भारत की G-20 अध्यक्षता उसके वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर है। यह भारत की आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत को सुदृढ़ करता है।

प्रश्न 11: प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह अन्य संस्थाओं पर किस प्रकार प्रभाव डालता है?

परिचय: भारत में प्रधानमंत्री का पद सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख है। हाल के दशकों में प्रधानमंत्री की शक्तियों और भूमिका में वृद्धि देखी गई है, जो संस्थागत संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

मुख्य उत्तर: प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियाँ भारत के संसदीय लोकतंत्र को नए आयाम देती हैं। उनकी प्रमुख शक्तियों में कैबिनेट की अध्यक्षता, नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णायक भूमिका शामिल है।

प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि के कारण:

- बहुमत वाली सरकारें: पिछले कुछ दशकों में मजबूत बहुमत वाली सरकारों ने प्रधानमंत्री को अधिक प्रभावशाली बनाया है।

- मीडिया और प्रचार का प्रभाव: प्रधानमंत्री जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया और प्रचार तंत्र का उपयोग करते हैं।

- केन्द्रीयकरण: निर्णय लेने की प्रक्रिया का केंद्रीकरण, जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से होते हैं।

अन्य संस्थाओं पर प्रभाव:

- कैबिनेट की भूमिका में कमी: मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कमजोर होती है।

- संसद पर प्रभाव: संसद में चर्चा और बहस का महत्व कम हो सकता है।

- संघीय ढाँचे पर प्रभाव: राज्यों के अधिकारों और स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

चुनौतियाँ और समाधान: प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों से अन्य संस्थानों के अधिकार सीमित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका की स्वायत्तता पर प्रश्न उठाए गए हैं। इसके समाधान के लिए संस्थागत संतुलन और शक्तियों के विभाजन को सुनिश्चित करना होगा।

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियाँ विकास और निर्णय लेने में गति ला सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही संस्थागत संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

प्रश्न 12: भारत के संघीय ढांचे में विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे संबोधित किया जाता है?

परिचय: भारत का संघीय ढाँचा विविधता में एकता का प्रतीक है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है।

मुख्य उत्तर: भारत में संघीय ढाँचा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। राज्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान और प्रयास किए गए हैं:

- संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के सातवें अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं।

- अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन वित्तीय संसाधनों के उचित वितरण के लिए होता है।

- नीति आयोग: यह राज्यों को विकास योजनाओं में साझेदारी का अवसर प्रदान करता है।

- क्षेत्रीय आकांक्षाएँ:

- राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा (जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को)।

- भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान को संवैधानिक संरक्षण।

- संघीय संस्थाएँ:

- राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

- अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों के विवाद सुलझाने में सहायक है।

चुनौतियाँ:

- आर्थिक असमानता।

- राज्यों की स्वतंत्रता पर केंद्रीय हस्तक्षेप।

निष्कर्ष: संघीय ढाँचे की सफलता इसमें निहित है कि कैसे केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग करते हैं। इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

प्रश्न 13: विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं? उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

परिचय: भारत में न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तंत्र न्यायिक प्रक्रिया को सरल, किफायती और समयबद्ध बनाता है।

मुख्य उत्तर: वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (ADR) न्याय तक पहुँच आसान बनाने और समय की बचत के लिए विकसित किए गए हैं। प्रमुख तंत्रों में:

- मध्यस्थता (Arbitration): इसमें विवाद को एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा सुलझाया जाता है। यह तंत्र वाणिज्यिक विवादों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है।

- सुलह (Conciliation): दोनों पक्षों को एक सहमति पर लाने की प्रक्रिया।

- लोक अदालतें: त्वरित और किफायती न्याय के लिए। लोक अदालतें सामाजिक विवादों और छोटी समस्याओं को हल करने में सफल रही हैं।

- मेडिएशन सेंटर: पारिवारिक, वाणिज्यिक, और संपत्ति से संबंधित विवादों में प्रभावी।

- ऑनलाइन विवाद समाधान: तकनीकी प्रगति से यह ADR का उभरता हुआ स्वरूप है, जो विशेष रूप से COVID-19 के दौरान लोकप्रिय हुआ।

प्रभावशीलता का मूल्यांकन:

- लाभ: समय और पैसे की बचत, अनौपचारिक प्रक्रिया, निर्णयों का उच्च अनुपालन।

- चुनौतियाँ: सीमित जागरूकता, प्रशिक्षण की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच।

- ADR ने न्यायिक मामलों के बोझ को कम करने में सहायता की है। हालाँकि, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संसाधन और जनशक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

आगे की राह:

- ADR प्रणाली में सुधार के लिए कानूनी और संस्थागत ढाँचा मजबूत करना।

- लोगों को जागरूक करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

निष्कर्ष: ADR प्रणाली न्याय तक पहुँच बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसे और सुदृढ़ करने के लिए संसाधनों और जागरूकता पर ध्यान देना आवश्यक है।

प्रश्न 14: उत्तर प्रदेश की विधान सभा में विधि-निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

परिचय: उत्तर प्रदेश की विधान सभा, जो भारत के सबसे बड़े राज्य की विधायिका है, कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया संविधान और निर्धारित नियमों द्वारा निर्देशित होती है।

मुख्य उत्तर: विधान सभा में विधि-निर्माण प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:

- विधेयक का प्रारूपण:

- विधेयक को संबंधित विभाग या मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है।

- निजी सदस्य भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

- विधेयक की प्रस्तुति:

- विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

- यह प्रक्रिया स्पीकर की अनुमति से होती है।

- प्रारंभिक चर्चा:

- विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा होती है।

- सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

- विधेयक की समिति को संदर्भित करना:

- जटिल विधेयकों को विशेषज्ञ समितियों के पास भेजा जाता है।

- समिति की रिपोर्ट के बाद विधेयक पर चर्चा होती है।

- विस्तृत चर्चा और मतदान:

- विधेयक के हर खंड पर चर्चा होती है।

- संशोधन पारित किए जाते हैं या खारिज होते हैं।

- पारित करना:

- विधेयक को सदन के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

- परिषद और राज्यपाल की स्वीकृति:

- यदि विधान परिषद है, तो विधेयक वहाँ भेजा जाता है।

- राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनता है।

विशेषताएँ और चुनौतियाँ:

- विशेषताएँ: लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जनता की भागीदारी।

- चुनौतियाँ: कभी-कभी राजनीतिक बाधाएँ और देरी।

निष्कर्ष: विधान सभा की विधि-निर्माण प्रक्रिया लोकतांत्रिक शासन का आधार है, जो जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करती है।

प्रश्न 15: भारत में लोक सेवकों ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में क्या भूमिका निभाई है?

परिचय: लोक सेवक भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं, जो शासन व्यवस्था में निरंतरता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं।

मुख्य उत्तर: लोक सेवकों की भूमिका लोकतंत्र को सशक्त बनाने में विभिन्न आयामों में देखी जा सकती है:

- नीति निर्माण में सहायता:

- लोक सेवक डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट और सिफारिशों के माध्यम से नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं।

- कार्यक्रम और नीतियों का क्रियान्वयन:

- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना।

- जैसे, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना।

- विधि और व्यवस्था बनाए रखना:

- चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

- चुनाव आयोग के तहत कार्य करना।

- सामाजिक न्याय और समावेश:

- वंचित और कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाओं का संचालन।

- जैसे, दलितों और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम।

- आपदा प्रबंधन:

- संकट के समय (जैसे, COVID-19) संसाधनों का समुचित प्रबंधन।

चुनौतियाँ:

- भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी।

- राजनीतिक हस्तक्षेप।

- प्रशिक्षण की कमी और संसाधनों की अपर्याप्तता।

आगे की दिशा:

- ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।

- लोक सेवकों की जवाबदेही तय करने के लिए कठोर कानून।

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार।

निष्कर्ष: लोक सेवक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक स्तंभ हैं। इनकी दक्षता और ईमानदारी लोकतंत्र की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

प्रश्न 16: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए।

परिचय: उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना करता है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का आकलन करते समय सामाजिक, आर्थिक, और प्रशासनिक पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है।

मुख्य उत्तर:

- स्वास्थ्य सेवाओं का वर्तमान परिदृश्य:

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) की अपर्याप्त संख्या।

- राज्य में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की कमी।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता।

- स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में चुनौतियाँ:

- इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी: अस्पतालों में बेड, उपकरण, और दवाओं की कमी।

- आर्थिक बाधाएँ: स्वास्थ्य सेवाओं पर कम बजट का आवंटन।

- मानव संसाधन: प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की कमी।

- जनसंख्या का दबाव: बढ़ती जनसंख्या से स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ।

- सरकारी प्रयास और योजनाएँ:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): प्राथमिक और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना।

- आयुष्मान भारत योजना: गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य: जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियानों का क्रियान्वयन।

- स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के सुझाव:

- स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट वृद्धि।

- डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन और टेलीमेडिसिन का विस्तार।

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।

- जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर।

- स्थानीय समुदायों और पंचायतों को स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में शामिल करना।

- महिला और बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना।

- स्वास्थ्य सेवाओं का समाज पर प्रभाव:

- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से जीवन प्रत्याशा बढ़ती है।

- बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी।

- उत्पादकता और आर्थिक विकास में वृद्धि।

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को उठाएँगी, बल्कि राज्य के समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करेंगी।

प्रश्न 17: नागरिक अधिकार पत्र क्या है? नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है?

परिचय: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen’s Charter) नागरिकों और प्रशासन के बीच पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का एक दस्तावेज है। यह नागरिकों के अधिकार और सेवाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

मुख्य उत्तर:

- नागरिक अधिकार पत्र की परिभाषा:

- सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी का विवरण।

- नागरिकों के अधिकारों और सेवाओं की समय-सीमा तय करना।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- सेवाओं की समय-सीमा और गुणवत्ता का उल्लेख।

- शिकायत निवारण प्रणाली।

- उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

- नागरिकों के कल्याण में भूमिका:

- उत्तरदायित्व का निर्माण: प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाता है।

- सुगम सेवाएँ: नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने में सहायता।

- भ्रष्टाचार में कमी: पारदर्शिता से भ्रष्टाचार की संभावनाएँ घटती हैं।

- सशक्तिकरण: नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करता है।

- भारत में नागरिक अधिकार पत्र का परिदृश्य:

- रेलवे, पासपोर्ट सेवा, और नगरपालिका सेवाओं में इसका प्रभावी उपयोग।

- ‘सेवा का अधिकार’ अधिनियम का कार्यान्वयन।

- सुधार के लिए सुझाव:

- अधिकार पत्र का डिजिटलाइजेशन।

- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इसका प्रचार।

- समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली का सख्त क्रियान्वयन।

- नागरिक अधिकार पत्र को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में लागू करना।

- समाज पर प्रभाव:

- नागरिक अधिकार पत्र समाज में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रशासनिक सुधार लाने का साधन है।

- यह नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करता है।

निष्कर्ष: नागरिक अधिकार पत्र नागरिकों और प्रशासन के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह नागरिक कल्याण के लिए एक प्रभावी साधन है और एक सशक्त समाज का निर्माण करता है।

प्रश्न 18: ‘भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है।’ इस कथन की विवेचना कीजिए।

परिचय: भारत, अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक, और कूटनीतिक ताकत के साथ, विश्व मंच पर नेतृत्व के लिए तैयार हो रहा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, भारत की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

मुख्य उत्तर:

- भारत के विश्व नेतृत्व के आधार:

- आर्थिक शक्ति: 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

- जनसांख्यिकीय लाभ: दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी।

- तकनीकी प्रगति: डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम।

- सांस्कृतिक प्रभाव: योग, आयुर्वेद, और भारतीय सॉफ्ट पावर।

- वैश्विक मंच पर भूमिका:

- G20 की अध्यक्षता: विकासशील देशों की आवाज़।

- UN में सक्रियता: शांति सैनिकों में अग्रणी योगदान।

- क्लाइमेट लीडर: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।

- कूटनीतिक नीतियाँ: गुटनिरपेक्षता और बहुपक्षीय सहयोग।

- चुनौतियाँ:

- गरीबी और असमानता।

- बुनियादी ढाँचे की कमी।

- शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता।

- वैश्विक राजनीति में बड़े देशों का दबाव।

- आगे की राह:

- शिक्षा और कौशल विकास में निवेश।

- कूटनीतिक रणनीतियों को मजबूत करना।

- आत्मनिर्भर भारत अभियान का विस्तार।

- क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

- भारत का प्रभाव:

- विकासशील देशों का नेतृत्व करना।

- वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान।

- बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाना।

निष्कर्ष: भारत अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों के साथ विश्व नेतृत्व के लिए तैयार है। इसके लिए एक मजबूत और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

प्रश्न 19: भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में एक परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं?

परिचय: भारतीय प्रवासी (डायस्पोरा) ने अमेरिका में अपनी उपस्थिति और योगदान के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय हितों को मजबूती प्रदान की है। यह समुदाय शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाकर भारत-अमेरिका संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्य उत्तर:

- आर्थिक योगदान: भारतीय प्रवासी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रवासी भारतीय, विशेषकर आईटी और मेडिकल क्षेत्रों में, उच्च कौशल और विशेषज्ञता के कारण शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, ये समुदाय भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लाने में सहायता करता है। 2020 में, प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में लगभग 87 अरब डॉलर का रेमिटेंस भेजा गया था।

- राजनीतिक प्रभाव: भारतीय-अमेरिकी समुदाय का अमेरिकी राजनीति में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए लाभकारी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जैसी भारतीय मूल की हस्तियों ने वैश्विक मंच पर भारतीय पहचान को सुदृढ़ किया है। यह समुदाय भारत-अमेरिका संबंधों में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए लॉबिंग भी करता है।

- सांस्कृतिक प्रचार: भारतीय प्रवासी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को अमेरिका में प्रसारित करते हैं। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करता है और भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है।

- वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति: भारतीय मूल के वैज्ञानिक और इंजीनियर अमेरिका के NASA, MIT और Silicon Valley जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करते हैं। इनकी उपलब्धियां न केवल भारतीय समुदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं, बल्कि भारत-अमेरिका के तकनीकी सहयोग को भी प्रोत्साहित करती हैं।

- आपदा प्रबंधन में सहयोग: भारतीय प्रवासी समुदाय ने कई बार प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत की सहायता के लिए धनराशि और संसाधन प्रदान किए हैं। COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय-अमेरिकी संगठनों ने भारत को चिकित्सा सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान की।

निष्कर्ष: भारतीय प्रवासी ने अमेरिका में अपनी सशक्त उपस्थिति के माध्यम से भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों को मजबूत किया है। यह समुदाय भविष्य में भारत-अमेरिका साझेदारी को और अधिक उन्नत बनाने की क्षमता रखता है।

प्रश्न 20: वर्तमान में भारत-पाक संबंध एक भ्रांति है।

परिचय: भारत और पाकिस्तान के संबंध स्वतंत्रता के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि कई बार वार्ता और शांति प्रयास किए गए, लेकिन ये स्थायी समाधान में असफल रहे। वर्तमान में इन संबंधों में भ्रांति और निरंतर कड़वाहट बनी हुई है।

मुख्य उत्तर:

- इतिहास और कड़वाहट: 1947 के विभाजन और कश्मीर विवाद ने दोनों देशों के संबंधों में शुरुआत से ही तनाव उत्पन्न किया। इसके बाद 1965, 1971 और 1999 के युद्ध और सीमा पर लगातार संघर्ष ने स्थिति को और जटिल बना दिया।

- आतंकवाद: पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियाँ भारत-पाक संबंधों में सबसे बड़ी बाधा हैं। 2008 के मुंबई हमले और पुलवामा हमले जैसे घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच विश्वास को कमजोर किया है।

- राजनीतिक अस्थिरता: पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सेना का प्रभुत्व भी संबंधों को सुधारने में बाधा डालता है। पाकिस्तान की आंतरिक समस्याएँ अक्सर भारत विरोधी नीतियों को बढ़ावा देती हैं।

- व्यापार और संपर्क: भारत-पाक के बीच व्यापार और जनसंपर्क की संभावनाएँ भी सीमित हैं। सीमा पार व्यापार में बार-बार रुकावटें और वीजा प्रतिबंध संबंध सुधारने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीति: अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का बार-बार भारत के खिलाफ प्रचार और भारत का पाकिस्तान को अलग-थलग करने का प्रयास संबंधों को और बिगाड़ता है।

- भविष्य की चुनौतियाँ: भारत-पाक संबंधों में भ्रांति का एक कारण दोनों देशों के नागरिक समाज के बीच संवाद की कमी है। इसके अलावा, जल विवाद, सीमा पार संघर्ष और आतंकवाद जैसी समस्याएँ स्थिति को और जटिल बनाती हैं।

निष्कर्ष: भारत-पाक संबंधों में भ्रांति और कड़वाहट का समाधान केवल वार्ता, आपसी विश्वास और ईमानदार प्रयासों से संभव है। हालाँकि वर्तमान परिदृश्य में यह असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन दोनों देशों को शांति और स्थिरता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

Đang quay ở vclub88 thì giao diện đẹp dã man, nhìn mê luôn